虐待防止のための指針

1. 法人施設・事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

トーリツは、ご利用者一人ひとりをかけがえのない存在として尊重し、ご利用者の人権を守り、その人らしい生活を営めるよう支援します。虐待は人権侵害であり、犯罪行為に該当することもある許されざる行為であることを強く認識し、虐待の未然防止・早期発見・早期対応に努めます。

当該指針では、すべてのご利用者(高齢者・障がい者(児))に対し、それぞれの関連法令(※)に則り、虐待を絶対に行わない旨の方針を定め、すべての従業員に周知徹底します。

(※)高齢者虐待防止法 障がい者虐待防止法 児童虐待防止法

2. 虐待の定義

虐待とは、従業員等からご利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいいます。

- (1)身体的虐待

ご利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または、正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。 - (2)性的虐待

ご利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。 - (3)心理的虐待

ご利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他のご利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。 - (4)介護・世話の放棄放任

ご利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他のご利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 - (5)経済的虐待

ご利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

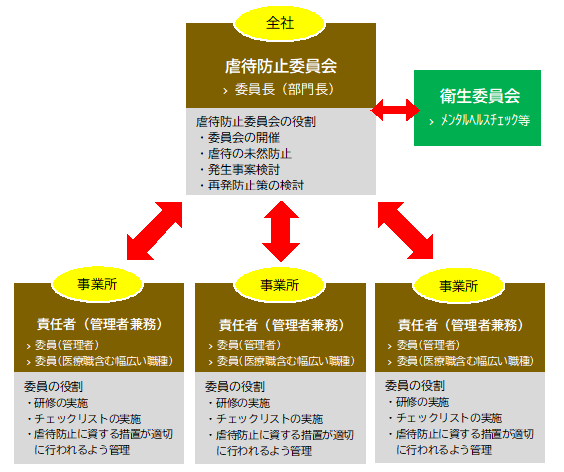

3. 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止委員会(以下委員会)を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。(P3の‹図1›参照)

- (1)虐待防止委員会

- ① 本委員会の委員長は部門長とし、虐待の防止に関する対策の検討等を行うための委員を、各施設及び事業所から管理者を含み数名ずつ選任します。その際、できるだけ幅広い職種(医療職を含む)により構成されるように配慮します。

- ② 身体拘束適正化委員会については、一体的に開催します。

-

③ 委員会は以下、定期的に開催します(サービスによって異なります)

-

年1回以上の開催

居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・福祉用具・通所介護 -

年2回以上の開催

該当施設無し - サービスに関わらず、委員長が必要と判断した時は随時開催

-

年1回以上の開催

-

④ 委員会の役割は、虐待の未然防止、虐待事案発生時の検証、および再発防止策の検討です。上記を踏まえ、以下の内容を委員会で検討します。

- 基本理念、行動規範等職員への周知に関すること

- 虐待防止に関する研修計画の策定に関すること

- 従業員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること

- 虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること

- 苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること

- 虐待発見時の対応に関すること

- その他人権侵害、虐待防止に関すること

- ⑤ 委員会において検討された内容・結果について、すべての従業員に周知します。委員会で検討された内容は記録し、介護保険サービスは終了後2年間、障がい福祉サービスは5年間保管します。

- (2)虐待の防止のための責任者の設置

虐待の防止のための措置を適切に講じるための責任者を各事業所に設置します。特別な理由がない限り、管理者が兼務することとします。責任者の役割は、運営基準に定めた虐待防止に資する措置が適切に行われるように監督することです。委員会の設置および開催、定期的な研修等の措置が適切に行われることに責任を持ちます。

〈図1〉

4. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

- (1)従業員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とします。

- (2)研修は以下、定期的に行います(サービスによって異なります)

- 年1回以上の開催

居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・福祉用具・通所介護 - 年2回以上の開催

該当施設無し - 新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を開催

上記研修の実施内容については研修資料、実施概要、出席者等を電磁的記録等により保存します。

- 年1回以上の開催

5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

- (1)虐待等が発生した場合には、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。

- (2)また、緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

6. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

- (1)従業員等が他の従業員等によるご利用者への虐待を発見した場合、管理者に報告をします。虐待者が管理者本人であった場合は、他の上長等に相談します。

- (2)管理者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記従業員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。

- (3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。

- (4)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市区町村の窓口等や外部機関に相談します。

- (5)事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策 を作成し、従業員に周知します。

- (6)事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市区町村に報告を行います。

- (7)必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

- (8)上記過程については全て記録し、介護保険サービス終了後2年間、障がい福祉サービス終了後5年間保管します。

7. 成年後見制度の利用支援に関する事項

ご利用者またはご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会または市区町村等の適切な窓口案内等の支援を行います。

8. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

法人施設・事業所は、虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、苦情解決第三者委員会、市区町村、国民連合保険団体連合会においても苦情を受け付けている旨をご家族等に伝えるものとします。

9. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

ご利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当法人のホームページにも掲載しており、いつでも閲覧が可能な状態とします。また、社内ポータルサイトに掲示し、すべての従業員がいつでも閲覧できるようにします。

10. その他虐待の防止の推進のために必要な事項

上述「4. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修会のほか、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

附則

主管部門 虐待防止委員会

制 定 2023年4月1日

施 行 2023年4月1日

改 訂 2025年6月1日