身体拘束適正化のための指針

第1条 身体拘束等の適正化に関する基本的方針

- (1)身体拘束は、ご利用者の生活の自由を制限することであり、ご利用者の尊厳ある生活を阻むものです。また、身体拘束によってご利用者の身体機能は低下する恐れがあります。トーリツは、利用者一人ひとりをかけがえのない存在として尊重し、利用者の人権や自由を守り、その人らしい生活を営めるよう支援します。身体拘束を安易に正当化することなく、拘束による身体的・精神的弊害を理解し、すべての従業員が一丸となり強い意志を持って身体拘束をしない支援の実現に取り組みます。

- (2)トーリツ(以下事業者)は、身体拘束等適正化に関し、次の方針を定め、従業員に周知徹底します。

- ① すべてのご利用者に対し、原則的に身体拘束を行いません。

- ② 身体拘束を許容せず、身体拘束廃止を実現するように常に取り組みます。

- ③ 緊急やむを得ず所定の手続きを踏み身体拘束を行う場合でも、常に解除の方策を模索する努力を怠りません。

-

(3)この指針では、トーリツのすべてのご利用者(高齢者および障がい者(児))を対象として、それぞれの関連法令(※)に則り、身体拘束の適正化に関する方針を定めるものとします。

(※)高齢者虐待防止法 障がい者虐待防止法 児童虐待防止法

第2条 身体拘束等適正化委員会その他の虐待防止関連の組織に関する事項

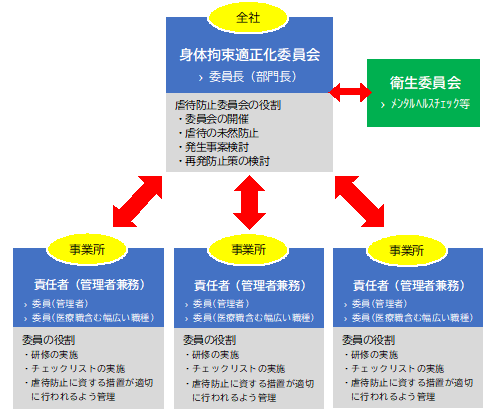

- (1)事業者は、身体拘束適正化を目的として、身体拘束適正化委員会を設置します。その際、虐待防止委員会と一体的に設置し、委員会の同時開催および委員の兼務を認めるものとします。

-

(2)身体拘束適正化委員会は、訪問介護サービス(障がい福祉サービス含む)が3か月に1回定期的に開催し、その他のサービスも年1回虐待防止委員会と一体的に開催し、次の事項を検討、協議します。

- ① 身体拘束の未然防止のために就業規則および身体拘束適正化マニュアルや虐待防止マニュアルの内容を確認し、必要に応じて見直します。

- ② 発生した身体拘束等を検証し、再発防止策の検討および必要な対応を行います。

- ③ 身体拘束適正化の研修が年間計画に沿って適切に実施されているか確認します。

- (3)身体拘束適正化委員会において協議検討した結果について、すべての従業員に周知徹底します。

- (4)身体拘束適正化委員会は、委員長を部門長とし、各施設及び事業所から管理者を含む委員を数名ずつ選任します。各事業所から選出する委員は、できるだけ多職種(医療職含む)により構成します。

‹図1›

第3条 身体拘束等の適正化のための研修

- (1)事業者は、年間研修計画に沿って、身体拘束適正化のための研修を年1回以上全従業員に実施します。

- (2)新規採用者には、採用時研修において身体拘束適正化のための研修を、虐待防止研修と合わせて実施します。

- (3)各研修の内容は記録し、2年間保管します。

第4条 実際の支援の提供において発生した身体拘束等の報告方法などの方策に関する基本方針

-

(1)虐待防止法関連法令において、下記の具体的行為は身体拘束に該当します。事業所は、緊急やむを得ない場合を除き、下記のような制限を行いません。

- ① 徘徊防止・転落防止のために、車いすやベッド等に縛り付ける。

- ② 自分で降りられないようにベッドを柵で囲む。

- ③ 点滴抜去防止等のために、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。

- ④ 車いすからずり落ちないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

- ⑤ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

- ⑥ 脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。

- ⑦ 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。

- ⑧ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

参照:「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001.3)

- (2)事業者は、上記以外にも実際の支援の提供において、利用者の生命・身体を保護しようとする過程で選択する介護手順や方策が、身体拘束にあたるかどうか常に検討し、ご利用者の人権を尊重する解決策を見出すように努力し取り組みます。

- (3)身体拘束に関する報告の様式を定め、実際の支援の過程で発生した身体拘束に関する報告に活用し、また委員会における検討および、第5条(1)の身体拘束に関する記録に活用します。

第5条 身体拘束等の発生時の対応に関する基本方針

- (1)身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。

-

(2)ご利用者または他のご利用者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、下記の3つの要件をすべて満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きがきわめて慎重に実施されている場合に限ります。

- ① 【切迫性】 ご利用者本人または他の利用者等の生命、身体または権利が危険にさらされている可能性が著しく高いこと。

- ② 【非代替性】身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援の方法がないこと。

- ③ 【一次性】 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

-

(3)やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

第5条(2)の①~③の要件を満たす場合でも、以下手続きを行うものとします。-

① 組織による決定と身体拘束に関する記録の記載

やむを得ず身体拘束を行う場合は、事業所における会議や委員会での検討等で慎重に協議するものとし、従業員の個人的判断では行いません。身体拘束についての記録に、上記検討内容および身体拘束の態様、時間、緊急やむを得ない理由等を記録します。また、身体拘束の解消に向けた取り組みを継続的に行い、その内容も記録します。 -

② 利用者、家族への十分な説明

身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で、ご利用者やご家族に対して、事前に身体拘束の内容、目的、理由、時間、期間等を詳細に説明し、理解を得ます。 -

③ 行政等への相談、報告

身体拘束を行う場合には、東京都または行政区の虐待防止担当窓口に相談、報告します。また、関連諸機関と連携し、様々な視点からアドバイスや情報を得ます。 -

④ 身体拘束に関する事項の記録

身体拘束を行った場合には、その態様および時間、その際のご利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等必要事項を記録します。緊急やむを得ない場合に該当しないと判断された場合は、直ちに拘束を解除し、ご利用者、ご家族等に報告し、記録します。これらの記録はサービス終了後5年間保管します。

-

① 組織による決定と身体拘束に関する記録の記載

第6条 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

この指針は、事業者のホームページに掲載し、利用者および家族が閲覧できるようにするとともに、社内ポータルサイトに掲載し、すべての従業員がいつでも閲覧できるようにします。

第7条 その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

身体拘束を行わない支援を提供していくために、すべての従業員がご利用者の人権を正しく理解し、よりよい方策を十分に議論できるように取り組みます。ご利用者の安全を優先するあまり、安易な身体拘束を行っていないか、常に情報を共有し検討できるように取り組みます。また、多職種の意見を取り入れ、関連諸機関のアドバイスも活用しながら、よりよい支援の実現を目指し取り組みます。

附則

主管部門 身体拘束適正化委員会

制 定 2023年4月1日

施 行 2023年4月1日

改 訂 2025年6月1日